Depuis son lancement en 2005, Google Earth a transformé notre façon de voir le monde. D’abord simple globe virtuel, il est devenu un puissant témoin des mutations de notre planète. Aujourd’hui, ses nouvelles fonctionnalités, comme la frise temporelle intégrant Street View historique, offrent une fenêtre unique sur les effets du réchauffement climatique sur la planète. À l’occasion des 20 ans de Google Earth, retour sur un outil devenu clé pour comprendre et montrer les changements environnementaux à l’œuvre.

Ce qu'il faut retenir :

- Google Earth fête ses 20 ans avec plus de 2 milliards de recherches annuelles, et dévoile une fonction inédite : la possibilité de voyager dans le passé grâce à Street View historique.

- L’outil s’impose comme une preuve visuelle du dérèglement climatique, en permettant de comparer l’état des lieux à travers les décennies, des glaciers en recul aux forêts rasées.

- Des scientifiques, des urbanistes et même des jeux vidéo exploitent Google Earth pour sensibiliser à l’urgence climatique, visualiser l’avenir et inspirer l’action.

- Des partenariats comme celui avec le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) ont permis de créer des atlas visuels qui documentent les changements environnementaux à travers le globe.

Un globe virtuel devenu miroir du changement climatique

Quand Google Earth voit le jour en 2005, le succès est immédiat : 100 millions de téléchargements en une semaine. Rapidement, il ne s’agit plus seulement de survoler sa maison ou d’explorer des destinations exotiques. L’outil prend un tournant majeur lorsqu’en août 2005, juste après le passage de l’ouragan Katrina, Google collabore avec la NOAA pour fournir aux secours des images actualisées des zones sinistrées. Une démonstration éclatante de l’utilité des images satellites pour documenter et comprendre les catastrophes naturelles.

Ce rôle ne cessera de croître. En 2008, un scientifique découvre, grâce à Google Earth, des récifs coralliens inexplorés au large de l’Australie. En 2010, d’autres chercheurs identifient des grottes fossiles qui mèneront à la découverte d’une nouvelle espèce d’hominidé. Et en 2017, l’outil se dote de Timelapse : un module interactif qui compile plus de 24 millions d’images satellite pour offrir un film saisissant de l’évolution des paysages terrestres sur 35 ans.

L’atlas du PNUE : un partenariat pionnier pour alerter sur l’état de la planète

En parallèle, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) voit très vite le potentiel de Google Earth pour sensibiliser le grand public. En 2006, il intègre à la plateforme son « Atlas de notre environnement en mutation », compilant des images satellites prises sur trois décennies. L’idée est simple et puissante : superposer des clichés anciens et récents d’une même zone pour rendre visibles des phénomènes autrement invisibles, comme la déforestation, la baisse des nappes phréatiques ou le recul des glaciers.

Ces calques KML, intégrés dans Google Earth, couvrent plus de 120 sites critiques à travers le monde. La mer d’Aral en est un exemple emblématique : entre 1973 et 2004, elle a perdu trois quarts de son volume, transformant ce qui était autrefois l’un des plus grands lacs du monde en désert salé. Ces images, diffusées dans Google Earth, ont marqué les esprits et suscité une couverture médiatique mondiale, contribuant à l’essor d’une conscience environnementale plus aiguë.

La frise temporelle : quand Google Earth devient une machine à remonter le temps

La dernière grande nouveauté, dévoilée à l’occasion des 20 ans de Google Earth, c’est la possibilité d’explorer l’historique de Street View directement depuis la plateforme. Plus besoin d’outils distincts : sur ordinateur ou mobile, on peut désormais se promener dans son quartier tel qu’il était en 2007, repérer des bâtiments aujourd’hui disparus ou constater l’urbanisation galopante d’un terrain autrefois verdoyant.

Si la fonction a rapidement séduit les nostalgiques (revoir sa maison d’enfance ou un vieux magasin dans lequel on avait ses habitudes), elle constitue aussi un outil précieux pour les urbanistes et les chercheurs. Les images montrent par exemple la progression du béton sur des zones humides ou la disparition d’îlots de verdure dans les grandes villes. Au-delà de la nostalgie, c’est une machine à preuves du changement climatique et de ses conséquences sur le plan local.

Un outil devenu incontournable pour la recherche et la sensibilisation

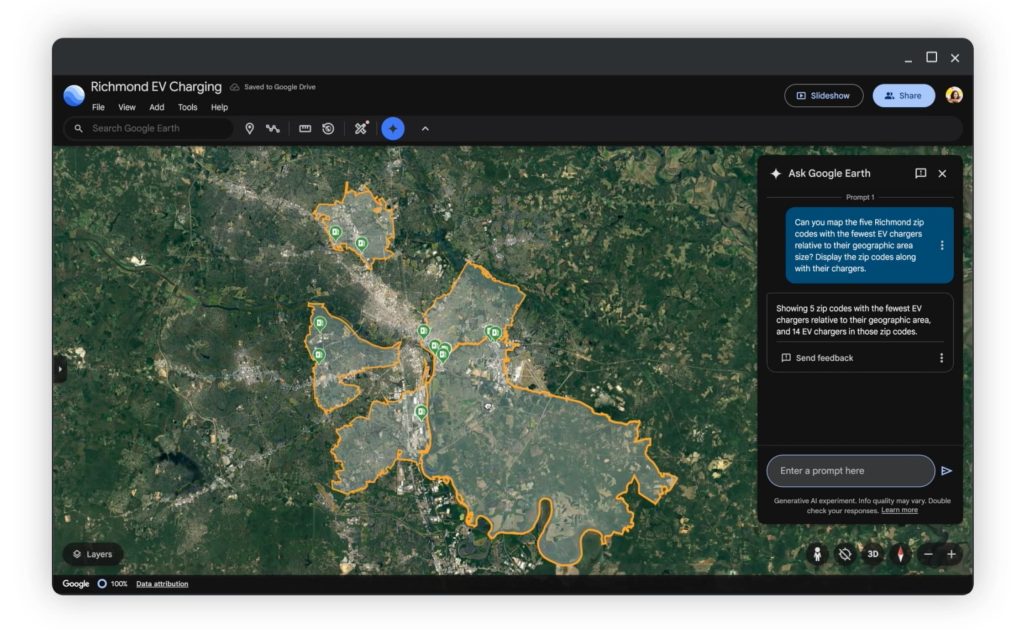

L’impact de Google Earth va bien au-delà de la simple cartographie. Dans le domaine scientifique, il est devenu un outil central. Les climatologues l’utilisent pour étudier l’évolution des glaciers, surveiller la déforestation ou analyser l’impact de sécheresses. Dans le projet Timelapse, la fonte spectaculaire des glaciers du Groenland ou la progression du désert en Afrique sont visibles d’un simple glissement de souris.

Même le monde du jeu vidéo s’empare de cette capacité à montrer l’avenir. Dans FutureGuessr, développé par l’agence Artefact avec le Réseau Action Climat, les joueurs doivent reconnaître des lieux… Sauf qu’ils sont projetés en 2100 dans un monde à +2,7 °C. L’Amazonie transformée en savane, Amsterdam sous l’eau, la Toscane devenue désertique : ces images, scientifiquement basées sur les scénarios du GIEC, donnent un aperçu glaçant, mais crédible de ce que pourrait devenir notre planète si le réchauffement climatique se poursuit.

Un témoignage précieux

Google Earth n’est plus seulement une application pour explorer le monde, mais un outil scientifique et pédagogique de premier ordre. Grâce à ses frises temporelles, à l’intégration de données comme la couverture forestière, les températures ou les sites à risque, le service permet de matérialiser ce que des chiffres seuls peinent souvent à faire ressentir : le visage très concret du changement climatique. 20 ans plus tard, Google Earth prouve qu'il n'est définitivement pas un service comme les autres !