Le juge fédéral Amit Mehta a tranché : Google conserve le contrôle de son navigateur Chrome et de sa plateforme Android, malgré des années de poursuites du gouvernement américain pour abus de position dominante. Mais cette victoire s’accompagne d’obligations inédites et d’un encadrement plus strict des pratiques du géant, dont l'influence reste sous haute surveillance.

Ce qu'il faut retenir :

- Google n’est finalement pas forcé de se scinder ni de vendre Chrome ou Android

- La firme perd le droit de conclure des contrats d’exclusivité pour imposer ses produits sur les appareils et navigateurs.

- Google devra partager certaines données de son index de recherche avec des concurrents qualifiés pour raviver la concurrence.

- Des limitations porteront sur ses paiements d'intégration et le maintien de certaines applications Google sur les appareils.

Un procès inédit contre la domination de Google

En 2020, le département de la Justice américain lançait un bras de fer historique contre Google, l'accusant de monopole illégal sur la recherche en ligne et la publicité.

Le ministère voulait imposer une restructuration radicale du groupe : vendre Chrome et Android séparément pour briser sa puissance sur le marché. Cette procédure, la première d’une telle ampleur depuis plus de 20 ans, illustre la volonté américaine de réguler les géants du numérique comme jamais auparavant.

Les arguments au cœur du procès

Au fil des audiences, il est apparu que Google, via des accords massifs et exclusifs (plus de 26 milliards de dollars en 2023), verrouillait l’accès par défaut à son moteur sur des navigateurs comme Safari (Apple) ou Firefox (Mozilla). La justice a reconnu ces pratiques comme contraires à la concurrence, mais a estimé qu’une revente forcée de Chrome aurait présenté trop de risques économiques : pour le marché, les consommateurs et l’écosystème technologique.

Les nouvelles restrictions pour Google

Le jugement du 2 septembre 2025, salué par la Bourse comme une « victoire monstre », ne laisse pas Google totalement libre de ses mouvements.

Le groupe devra :

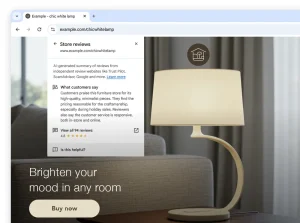

- Mettre fin aux accords exclusifs qui empêchent les partenaires (fabricants, éditeurs, opérateurs) de proposer des alternatives à Google Search, Chrome ou Assistant.

- Ne plus conditionner l’accès au Play Store à la préinstallation obligatoire d’applications Google ni à leur maintien plus d’un an sur les appareils.

- Autoriser la distribution et l’installation de navigateurs et moteurs concurrents, en levant les clauses anti-concurrence dans ses contrats.

- Partager certaines données de recherche avec des rivaux « qualifiés », favorisant le développement technologique d’alternatives à Google Search. Toutefois, les données publicitaires ne sont pas concernées.

La portée de la décision aux États-Unis, et au-delà

Bien que jugée moins sévère que prévu, cette décision inspire déjà les régulateurs européens, qui imposent à Google des règles proches dans le cadre du Digital Markets Act. L’applicabilité réelle dépendra du recours lancé par la firme, qui pourrait différer l’exécution pendant plusieurs années. La montée en puissance de concurrents tels qu’OpenAI ou Perplexity et l'émergence rapide de l’intelligence artificielle ont aussi pesé dans le choix du juge, qui privilégie une ouverture progressive du marché plutôt qu’un choc brutal.

Des pratiques sous surveillance

Pour Google, la victoire est donc relative : le groupe reste entier, mais sa liberté contractuelle et commerciale est sérieusement réduite. Sur un marché où il détient plus de 90 % des parts en recherche, ces mesures pourraient enfin rebattre les cartes de la concurrence et redéfinir l’avenir de l’industrie numérique.